● 明明是虚寒底,却虚不受补,一补就上火......

这些情况集中在一个人身上,就显得非常矛盾了。想清清上火,稍微吃点寒凉的就拉肚子,想补补下寒,吃点温热的就上火,自己也不知道是该清火还是该温补了......

这种寒热错杂的情况在传统医学里叫做“上热下寒”。

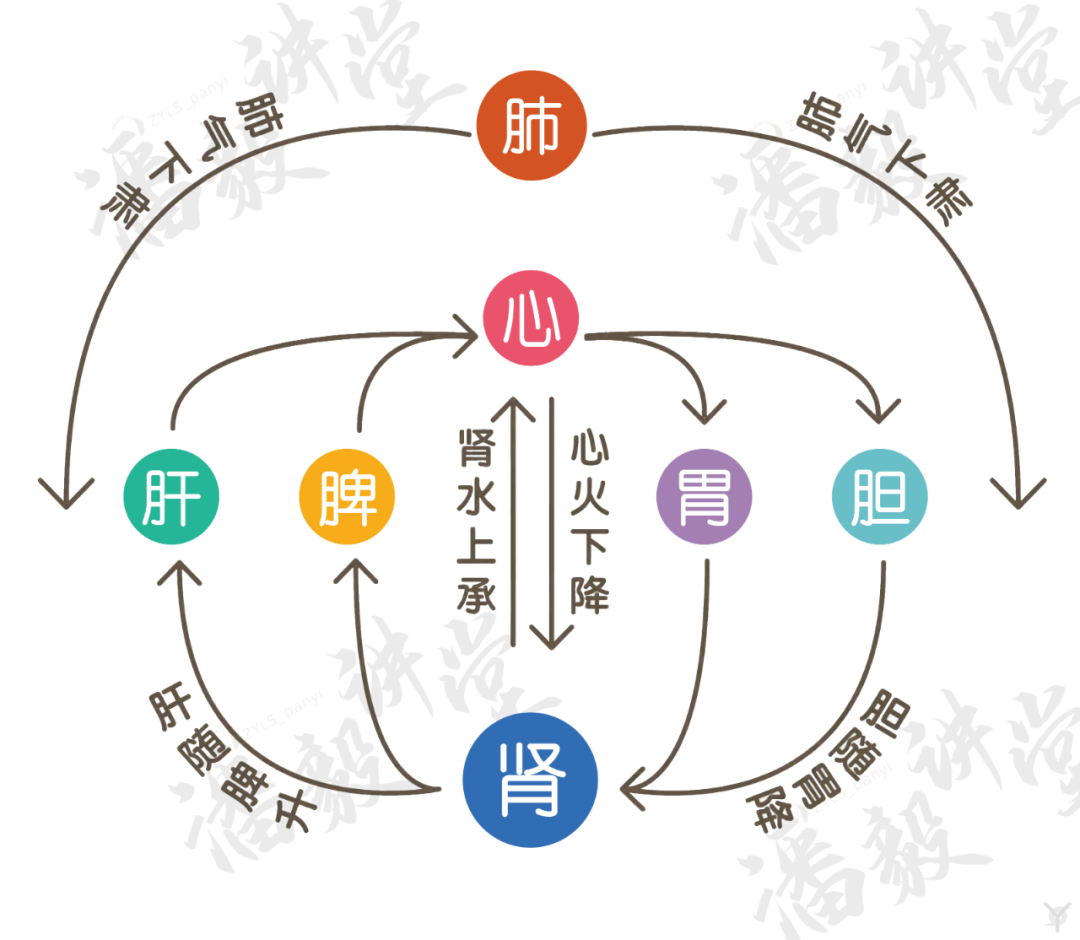

广州中医药大学潘毅教授介绍:传统医学认为,心火本性上浮,肾水本性下沉,二者的交感相应,需要依赖人体的气机升降来调节。

当气机正常升降时:

胃气帮助心火下降,温暖肾水,让肾水不过于寒,否则就容易出现腹泻、畏寒、腰腿凉等肾阳不足的情况。

脾气带动肾阴上升,凉润心火,让心火不至于过亢,否则就会出现咽喉疼痛、口干舌燥、口腔溃疡等“上火”表现。

机体气机有升有降,使阴阳达到动态平衡,源源不断地滋养身体,人才能健康无病。

上热下寒的体质状态,就是“火在上、水在下”,各走各路,两两不相交。也就是水火不济,寒热失衡,导致“上热”上火问题频发,同时又“下焦虚寒”难以调补的状态。

长期以来,岭南地区居住的人常见“上热下寒”,这主要与岭南地区特殊的湿热气候与水土有关。加上多嗜食生冷厚腻、瓜果海鲜的饮食习惯,人体脾胃中土之气薄弱,更容易出现“上焦多浮热,中焦多蕴湿,下焦多寒湿”的状态。

如今,现代人越来越多见“上热下寒”的情况,其实这也与生活饮食习惯的改变息息相关。

一是饮食嗜肥甘厚腻。广东省中医院脾胃科黄穗平教授指出,人一旦吃多了肥甘厚腻的食物,超过了身体所需的能量,就会蓄积在体内,更重要的是阻碍了中焦,中焦堵了,就会出现胃气不降,脾气不升,肾气不藏,最直接的后果就是上焦有火,下焦有寒。

二是长期不避寒凉。如长期贪饮冷饮,吃寒凉食物,经常待在空调房内,少晒太阳,不注意及时添衣等。这些习惯,需要调动脾肾两脏的阳气来温化寒湿,时间一长,体内的阳气不足,就会出现下寒的症状,表现出下肢的浮肿、大便稀烂、腹部和四肢怕冷等症状。

三是缺乏运动。现代人多用眼、用脑、用嘴,但缺乏运动、久坐,加上饮食不当引起的中焦脾胃不通,进一步导致上焦的“火”无法引导下半身。

四是熬夜、过度疲劳等。如果经常熬夜,机体得不到有效休息,也会使体内的阴阳失调,造成上部郁热而下焦虚寒。

此外,过度劳累还容易损耗肾阴,导致心火亢盛,造成水火失衡。

饮食调理

对付“上热下寒”,许多人首先想到从饮食方面下手。有人认为,应该“先清热把火泻掉,再温补把寒补走”,这个想法看着很美,但实际上,单纯地清热泻火,会加重下寒,后续温补还可能出现“虚不受补”的情况。

广东省中医院副院长杨志敏教授指出:这种上下寒热的现象,不能单纯清热或温补来解决,应当从脾胃枢转入手。脾胃枢转得当,人体的寒热就自动对流,好像屋里又闷又热的时候,你就把窗户都打开,空气一对流,寒热自然就均匀了。上面多余的火热就会暖下面的寒冰,下面的寒水就会制约上面的火热。

也就是说,改善体质首先要疏通中焦。中焦通了之后再“上清”和“下引”,即适度清心火、肝火,同时引火下行,温暖下焦。

“上热下寒”程度较轻的人群,日常可适当多吃莲子、玉米、黑豆、粳米、山药、芡实、茯苓等食材,避免过多食用生冷油腻之物,以顾护脾胃阳气。症状较为严重的人士,建议咨询专业中医师的意见,根据个人情况量身定制用药方案。

以下健脾益胃食疗方供参考:

陈皮小米粥 材料:陈皮1瓣,小米150克,红枣3个,生姜适量。 做法:红枣洗净去核,所有材料一同放入锅内煮30分钟,熟后去陈皮,调味即可。 功效:健脾益气、降逆和胃、枢转脾胃。 桂皮山药焖排骨 材料:排骨250克,肉桂皮5克,淮山250克,生姜数片。 做法:排骨洗净,用食盐、花生油、生粉、生抽腌制10分钟;淮山去皮切段。热油起锅,下生姜及肉桂皮爆香,再放入排骨香煎至微黄,加入淮山翻炒。倒入适量清水,大火烧开后改小火焖煮20分钟,然后大火收汁,调味即可。 功效:温补脾肾,通经散寒,引火归元,特别适合上热下寒的人群。 四君子汤 材料:党参20克,白术20克,茯苓20克,炙甘草10克,瘦肉200克。 做法:瘦肉焯水,将党参、白术、茯苓、炙甘草一同放入锅中,加清水煮沸后,小火熬1小时,加入适量的盐调味即可。 功效:四君子汤是健运脾胃的著名方,健脾补气,可作日常调养使用。 莲子心桂花茶 做法:取莲子心3克、桂花6克,开水冲泡即可。 功效:二药一温一凉,相互制约,清上暖下,解渴而不伤阳。还可以适当饮用红茶、普洱茶、玫瑰花茶等。 02 生活习惯调整

保持心情舒畅,睡眠有序,不要熬夜。此外可以尝试多泡脚,温暖下肢,改善血液循环。还可以煮艾叶、肉桂来泡脚。

03 穴位按摩、艾灸

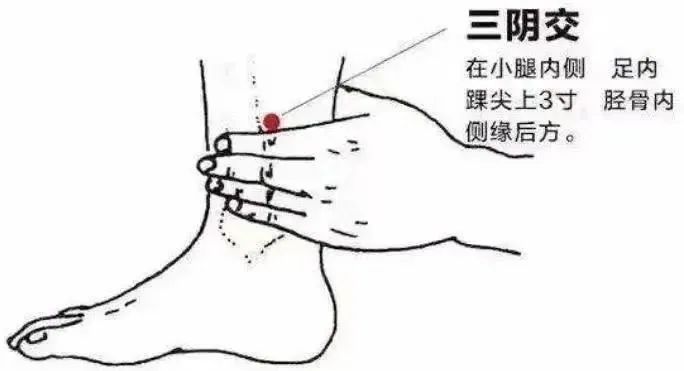

“上热下寒”的人群,可重点关注关元穴、足三里、三阴交、涌泉穴四个穴位,可进行推拿,也可以尝试艾灸。