秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。——今日霜降

霜降是秋季的最后一个节气,《月令七十二候集解》中说:“九月中,气肃而凝,露结为霜矣”。霜花的形成是因为秋夜地面散热较多,温度骤然下降,空气中的水蒸气在地面或植物上直接凝结形成细微的冰针,这种白色结晶体即为“霜”。

所谓“浓霜猛太阳”,白天太阳越好,温度越高,夜里结的霜就越多,因此霜降前后早晚温差较前更为明显。

霜降时节天气由凉转冷,但“霜降始霜”主要反映黄河流域的气候特征。广东地处东南沿海,珠三角附近城市见霜一般要到元旦以后。虽然霜花未降,但寒意已来,根据既往气象数据显示,广东霜降前后白天气温最高可达28℃,而清晨及夜晚气温在18℃左右,气温变化幅度之大常常令人难以适应,稍有疏忽,容易感寒生病或旧病复发。

霜降时节降雨显著减少,气候也越加干燥,此时养生当以平补润燥、强身御寒为重点。

霜降过后昼短夜长,自然界中的阳气开始收敛、沉降。此时也是保养阳气之季,人们的起居时间应顺应时令早睡早起。

早睡可使阳气收敛,早起可使肺气得以舒展。保证睡眠充足,还可以缓解秋乏。

大家要继续坚持睡“子午觉”,每日保证7~8小时的睡眠时间为宜。

霜降时昼夜温差变化增大,气温骤降,寒邪容易凝滞关节,使得气血运行不畅,“不通则痛”于关节健康不利,所以霜降后要格外重视保暖。特别是老年人尤其要注意四肢保暖。

年轻人也要减少露脚踝,以防足部或膝关节受凉。脚踝是三阴经交汇的地方,所以脚踝比较怕冷,容易因保暖不当导致疾病出现。

睡前可用热水泡脚,对于身体阳虚、气虚之人,可用艾叶、花椒、干姜等温热之品水煮沐足,能起到很好的温经通络、祛寒保暖的功效。

脾胃为后天之本,易受寒邪侵袭,温热熟食最适宜霜降节气,应少吃寒凉性质的食物,如海鲜、各种冷饮等,以免寒邪伤及脾胃,引发疾病。

孙思邈所著《药王千金方》写道:“秋七十二日省辛增酸,以养肝气。”

秋应肺金,金气旺则克伐肝木,故不宜再吃辛味食品以助肺金,而应增加石榴、乌梅、山楂等酸味食物的摄入,以酸入肝养肝。

另外,霜降时节气候干燥,此时不可再过食辛辣,应以滋阴润燥为重,可适当多吃百合、蜂蜜、芝麻、白萝卜、银耳、梨、苹果等。

此外,白薯、山芋、山药、莲藕、荸荠等根茎类食物也都适合在这个时节吃。

霜降还应吃好三样:

吃柿子

民间有俗语:霜降吃个杮,冬天不裂唇。

霜降这几天,正赶上柿子成熟,此时的柿子皮薄肉鲜味美,而且经过较大的昼夜温差,被霜打过的柿子会更加的香甜。

柿子中富含丰富的维生素,有滋阴润肺、化痰止咳、生津止渴的功效,对感冒的预防也是很有帮助的。

霜降时节正是秋燥的时候,所以食用柿子成为食疗养生的首选,因此霜降吃柿子也成了多地习俗。

吃萝卜

正所谓“秋后萝卜赛人参”,所以萝卜也叫“土人参”。

萝卜富含纤维素,其中的芥子油和精纤维也可促进胃肠蠕动,有助于体内废物的排出。

此时,多吃点萝卜,喝点萝卜汤,有助于降低血脂、软化血管、稳定血压,体虚的人还可以常吃,既可健胃消食,又能强身健体。

吃鸭肉

在闽南,霜降这一天要吃鸭进补,谚语云:“一年补透透,不如补霜降”,人们认为霜降这天进补的话,能事半功倍。

鸭肉肉质壮嫩肥美,营养丰富,而且鸭肉性寒凉,是秋季润燥的肉类首选。在福建泉州,人们还会选择吃姜母鸭,温而不燥补气血。

霜降时节是锻炼身体的大好时机。此时接近大自然、吸收天地之精华,可增强体质,增强御寒能力,为即将到来的冬季做好体能准备。大家可根据个人情况选择不同的运动项目,只要长期坚持,必能受益。太极拳等传统保健项目,动作舒缓,柔中有刚,更适合中老年朋友。

此时,切不可进行一些使人大汗的运动。因为,中医认为秋季主收敛,出汗太多容易伤阳,一旦阳气耗损,就会引发疾病。

另外需要注意的是,秋炼时要尽量躲避早雾,减少诱发呼吸道疾病的机会。

外出锻炼最好选择气候适宜、空气质量较佳、阳光充足的时间段。

秋风肃杀,叶落草枯、花木凋零,人们往往容易触景生情,引起忧郁、伤感的情绪。秋季养生,重点在将人们的心志、肺和呼吸系统与秋的收敛之气相应。

此时,修养心志是抵御秋郁的最佳方法。可以培养一些陶冶情操的小乐趣,比如以书为友,长期坚持学习,可达到“学而时习之,不亦乐乎”的境界。尽量保持一颗平常心,保持良好的心态,培养乐观豁达之心。

若自身长期处于不良情绪状态时,应及时就医,使用药物进行干预。

霜降是秋季向冬季过渡的节气,气温降幅大大增加,人体需要进食更多的热量抗寒以增强体质,因而民间十分重视霜降进补,更有“补冬不如补霜降”、“霜降进补,来年打虎”等说法。

秋补是“打底补”,地基打牢固了,冬补才能顺势而为。霜降为秋末之时,因脾寄旺于四季之末,因此,霜降与长夏同属土,土合脾胃,在此节气期间脾胃功能处于旺盛时期,宜淡补调胃。应选用气味平淡、作用缓和的食物,以汤类、粥类为宜,及营养滋补,有利于吸收。

补益食物具体如:南瓜温中益气、补脾养胃;板栗通肾气、厚肠胃、强筋活血;柿子生津液、除燥热、润肺化痰;莲藕调中健脾、润肺养阴;山药补脾养肺、固肾益精;白萝卜顺气宽中、化痰生津等等。

“虚则补之,实则泻之”,体虚之人根据具体情况进补可起到增强体质、祛病强身的作用。一般以气虚补气、血虚补血、阴虚滋阴、阳虚温阳为总原则,症状复杂者还可根据需要气血同治、阴阳双补。

补益药材当中诸如人参、灵芝可补气,阿胶、当归可养血,鹿茸、巴戟能补阳,龟板、鳖甲可滋阴等等,必须在分清阴阳气血之虚实情况下对症施食,必要时可在中医师的指导下进行。

若患有发热外感、皮疹疮疡、腹痛便秘等急症、实证者,应暂停进补,以免闭门留寇,加重病情。

时下气候早凉夜寒,正是鼻炎、支气管炎等呼吸系统疾病、膝关节骨性关节炎、风湿性关节炎等疾病高发的时期,故名“多事之秋”。中医养生除讲究避邪防病以外,亦主张适当练功以增强体质,提高机体的抗病能力。以下推荐几种简单易行的养生功法:

1、搓脸摩耳:先将两手搓热,然后用双手掌在面部上下揉搓,由轻到重,直到脸上发热为止;然后摩耳,用双手拇指、食指循耳廓自上而下按摩20次,按摩耳垂30次。长期坚持可起到强壮元气、益肺补肾的功效,从而达到疏通脸部气血,醒脑提神,预防感冒等作用。

2、叩齿咽津:盘膝而坐,全身放松,口唇微闭,凝神闭目,然后上下牙齿有节奏的互相叩击。刚开始时,可轻叩20次左右,随着锻炼的不断进展,可逐渐增加叩齿的次数和力度,一般以36次为宜。叩齿后,调息吐纳,用舌在口腔内贴着上下牙床、牙面搅动,用力柔和自然,先上后下,先内后外,搅动36次,当感觉有唾液产生并渐渐增多后,以舌尖抵上腭部以聚集唾液,然后分三次徐徐咽下。此功法可以起到健脾益胃,纳气补肾的效果。

3、还可练练《遵生八笺》提倡的“九月中坐功”:方法为:清晨平坐,伸展双手攀住双足,随着脚部的动作用力,将双腿伸出去再收回来,如此反复5~7次,然后叩动上下颌牙齿36次,缓慢吸气并吐出,调节气息,将津液咽下,想象津液下行至丹田,反复9次。此法具有和调五脏、行气利水之效。

人体生理活动随自然界阴阳消长的规律改变,在秋季,燥邪与风邪易侵犯人体,诱发感冒、鼻炎等疾病。

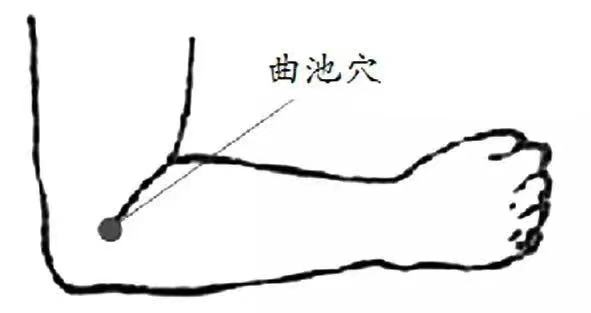

防感冒:按摩合谷穴、曲池穴等穴位可预防感冒。

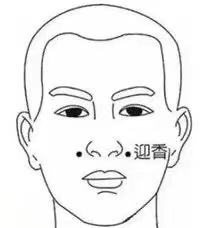

防鼻炎:常按迎香穴可宣通鼻窍,预防鼻炎发作。

提高免疫力:常按足三里穴可提高免疫力,健脾胃,扶正固本。

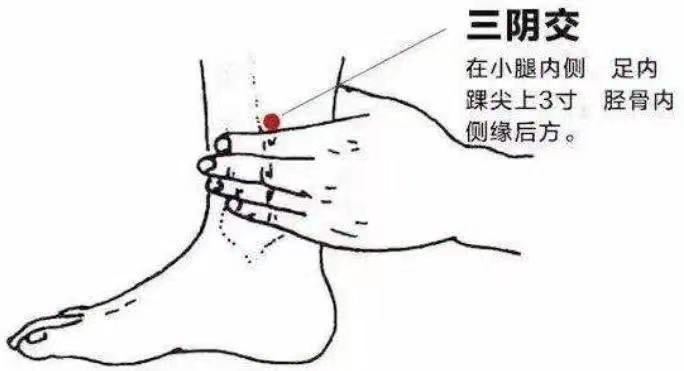

滋阴生津:燥邪易伤阴津,可常按三阴交穴,以滋阴生津、润燥清热。

材料:紫薯100克,银耳50克,莲子15克,冰糖适量。

做法:紫薯切丁,莲子去芯,银耳泡发后洗净、撕小块备用。将紫薯、银耳、莲子放入搅拌机中,加入适量水,搅碎成浆,然后倒入锅中,加入冰糖,用中火边煮边搅拌至煮开即可。

功效:健脾润肺,滋阴安神。适合虚火浮动夜寐不安或大便干结之人。

材料:糯米150克、银耳50克、白果20克、枸杞、精盐少许。

做法:将银耳洗净,用冷水浸泡去根,撕成小朵,白果用热水烫过后切成两半。文火熬煮成粥后,再放入银耳和白果,煮开即可。

功效:养阴润燥、益肺止咳。适合秋季保健及慢性支气管炎、干咳少痰类人群食用。

材料:薏米50克,猪肺500克,大米100克,葱、生姜、食盐、味精、料酒各适量。

做法:先把猪肺洗净,放入锅内,加入适量的水,投入料酒,煮七成熟,捞出,再用刀切成丁备用;把薏米、大米淘净,连同猪肺丁一起放入锅内,并放入葱、生姜、味精、食盐、料酒,置武火烧沸,文火煨熬,米熟烂便可。

功效:肺虚久咳。适用于肺气虚的久咳、咯血、痰多等症。

材料:老鸽1只,玉竹30克,百合15克,枸杞15克,桂圆肉10克,生姜2片。

制法:玉竹、百合、枸杞洗净备用,老鸽宰杀后去毛去内脏、洗净、切成大块,与其它材料一同放入煲中,加水适量,先用大火煲开,再转小火煲2小时,最后加盐调味即可。

功效:滋阴养血安神。适合肺肾阴虚,兼有心神不宁、夜寐欠安之人。

食材:乌梅3-5个,山楂15克,熟地黄15克,陈皮半瓣,桂花、冰糖适量。(3人量)

做法:乌梅、山楂、熟地黄、陈皮洗净,用纱布装好。锅内加水煮沸,放入装有药材的纱袋,小火煮40分钟。加入冰糖煮至融化,去掉纱袋,撒上桂花即可。

功效:此茶饮能降虚火,对咽喉异物感、久咳少痰、食欲欠佳等症状有很好的缓解作用,适合大众进补时及秋冬保健食用。

小贴士:消化道溃疡者不宜。

做法:将适量桑叶、枇杷叶装入茶袋,用500ml开水冲调,闷约十分钟后,调入适量蜂蜜即可饮用。

功效:润肺、止咳、化痰。适用于秋季出现干咳、轻度便秘症状的人群。

方法:每天用玉米须泡茶饮用,一天2到3次,每次用鲜品25~30克。

功效:辅助降压。玉米须不仅具有降血压之功效,而且也具有止泻、止血、利尿和养胃之疗效。