最近雨水多,到处都湿哒哒的,平时脾胃虚弱的人更易湿邪困于体内,出现食欲不佳、上腹胀闷、肢体乏力、口淡无味、大便稀等症状。《伤寒杂病论》中记载:“诸湿肿满,皆属脾”,脾主运化,脾胃功能好,才能把体内多余的湿气运化出去。

前几日给大家分享了“健脾除湿的茯苓薏米粥”,有读者朋友在后台给小编留言,希望了解更多关于茯苓的知识。

今天就给大家介绍健脾祛湿良药——茯苓。

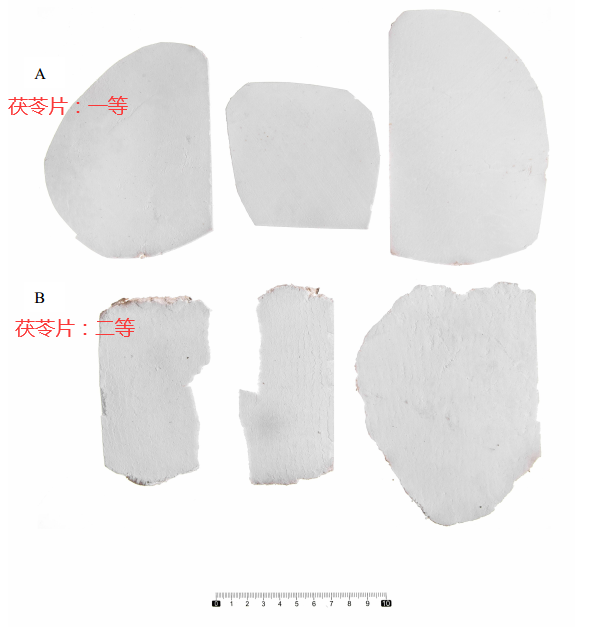

— 药说 — 茯苓亦称伏灵、伏菟、松腴不死面。李时珍说“茯苓,史记龟策传作伏灵,盖松之神灵之气,伏结而成,故谓之伏灵、伏神也。仙经言伏灵大如拳者,佩之令百鬼消灭,则神灵之气,亦可征矣。俗作苓者,传写之讹也。下有伏灵,上有兔丝,故又名伏菟。” 古人称茯苓为“四时神药”,因为它功效非常广泛,而且四季皆宜,将它与各种药物配伍,不管寒、湿、风、温等诸疾均可发挥其独特的功效。 茯苓近表皮处有色红者,称为“赤茯苓”;内部色白者,称为“白茯苓”;有的中心被松树根贯穿,中心接近树根的部位则被称为“茯神”。 — 药用 — 茯苓,味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经,具有利水渗湿,健脾,宁心的作用,凡水湿、痰饮,无论风寒热或兼脾肾气虚皆宜。不同部位的茯苓在功效上有不同的侧重点,白茯苓偏于健脾,赤茯苓偏于利湿,而茯神则长于宁心安神。 另外,市场上我们还能见到一种称为“土茯苓”的中药材。土茯苓为百合科植物光叶菝葜的干燥根茎,它能解毒,除湿,通利关节,但是没有健脾的功效。如用于补虚健脾,渗湿利水还是茯苓比较好。 — 药选 — 茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核。多于7〜9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“发汗”后,摊开晾至表面干燥,再“发汗”,反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后,阴干,称为“茯苓个”;或将鲜茯苓按不同部位切制,阴干,分别称为“茯苓块”和“茯苓片”。 历代对于茯苓的规格等级划分强调产地质量,以云南茯苓为道地药材,并在此基础上结合用药习惯、加工工艺和性状等进行评价,为制定茯苓商品规格等级标准提供了依据。以体重坚实、外皮色棕褐、无裂隙、断面色白细腻、嚼之粘性强者为佳。 — 食疗汤膳介绍 — 1、茯苓淮山猪骨汤 材料:茯苓30克,干淮山30克(或鲜淮山适量),芡实30克,莲子30克,陈皮6克,猪骨500克(可供3至4人食用)。 做法: 1、把所有的备料洗净; 2、猪骨剁小块,入锅焯水备用; 3、将所有备料放入锅中,加入适量清水,大火煮开,小火煲1.5小时,加盐即可饮用。担心高尿酸的人群,可以先放其他备料,在最后30分钟再放入猪骨煲。 功效:具有健脾祛湿的作用。对于脾胃虚弱、食少便溏、肢倦乏力、小儿疳积等属于脾虚湿滞者有较好的保健作用。 2、茯苓薏米粥 材料:白茯苓30克、薏苡仁30克、粳米100克、胡椒粉、盐少许。 做法: 1.粳米淘净。 2.粳米、茯苓、薏苡仁放入锅,加水适量,用武火烧沸,转用文火炖至糜烂。 3.加盐、胡椒粉,搅匀即成。每日1-2次,早晚餐食用。 功效:健脾利湿化痰。茯苓性味甘淡平,有利水渗湿,健脾和中的作用,薏苡仁甘淡微寒,能利水消肿,健脾止泻,清热利湿,两药都能健脾祛湿,利湿消肿,对于脾虚湿重体质者具有良好的保健功能。 禁忌人群:阴虚火旺者慎服。 3、茯苓薏米排骨汤 材料:排骨500克,干冬菇4个,薏苡仁20克,云苓20克,干淮山15克,党参10克,五指毛桃根20克。 做法:排骨焯水,干冬菇与药材一起泡洗30分钟后,将所有材料一起放进锅,煮1小时。最后加盐调味即可。 功效:有健脾益气、利水渗湿之功效。 4、参苓白术瘦肉汤 材料:茯苓15克,薏苡仁20克,南豆20克,莲子15克,白术、党参各10克,鸡脚8只,瘦肉200克,蜜枣3颗, 做法:药材清洗后浸泡。鸡脚、瘦肉清洗后飞水。将药材及瘦肉、鸡脚放入炖锅内,加入冷水适量,大火煮开后,转小火再煮一个小时,起锅前加盐调味即可。 功效:味道清甜,有清热、健脾、化湿之功效。 5、茯苓薏米饼 材料:茯苓、薏苡仁、白面粉各30克,白糖适量。 做法:以上材料研成细末和匀压成饼,蒸熟。 功效:有调和脾胃、促进饮食之效,较适合小儿食用。 — 药忌 — 使用注意:茯苓药性泄利,利尿的功效较强,故肾虚多尿、虚寒滑精、气虚下陷、津伤口干者要慎重服用。■ 【来源:内容综合自广州市海珠区中医医院、新会中医院,作者:广州市海珠区中医医院 邓小美中药师、苏乐中医师】】