清明,既是二十四节气之一,又是中国传统祭祖节日,交节时间在公历4月5日前后。《历书》记载:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”

《岁时百问》中提及:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”因而,清明养生应顺应自然,重在“清”与“明”。

清心气

清明节祭拜祖先时,很多人会睹物思人,产生悲伤抑郁的情绪,难以走出,累及于心。古往今来,人们把祭祖扫墓和郊游踏青结合起来,就是为了避免忧思伤身,在追思先人时又能健康身心。若感到心气不顺,可以出门走走,在小区内或者公园河边,呼吸呼吸新鲜空气,放松身心。

清肝气

中医认为,立春之后,人体内的肝气随着春日渐深而愈盛,在清明之际达到最旺。常言道过犹不及,肝气过旺易伤脾胃,还会导致气血运行不畅,诱发疾病。建议在饮食上要少吃“发物”,常见的发物有海虾、竹笋、羊肉、鸡肉、鹅肉等。发物易引动肝风,助火助邪,容易诱发旧疾。清明时节是饮茶的好时机,不妨每天喝上一杯清肝茶,如菊花茶、玫瑰花茶、金银花茶等,有利于清畅肝气。

清肠胃

五行之中,肝木克脾土,肝经应春气而旺,容易压制脾胃之气,造成肝强脾弱的状态。再加上清明小长期,人们难免放纵饮食,加重肠胃负担,尤其是肠胃虚弱不好的人。对于吃寒食和青团的传统习俗,也要因人而异,适量食用。清明后可以适当选用一些清肠道的食物,比如西兰花、洋葱、大蒜、豆类、海带、黑木耳等,避免出现胃肠积滞的症状。

清湿气

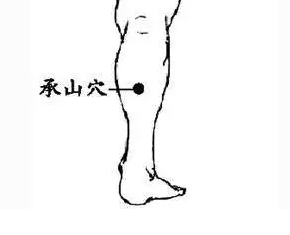

清明处于冷空气与暖空气交替相遇之际,空气湿度明显增大。此时,祛除湿气,提高抵抗力势在必行。清明前后正是艾草长得茂盛之时,用艾草泡脚能祛湿散寒,促进身体血液循环,也可搭配生姜同时使用。还可以尝试中国传统古法艾灸,帮助温通经络散寒祛湿。常用的祛湿穴位大多分布在下肢,比如丰隆穴、足三里、承山穴等。

丰隆穴

足三里

承山穴

推荐食疗方:淮山芡实扁豆排骨汤

配料:淮山15克,芡实15克,北芪15克,白术10克,薏米15克,扁豆15克,猪排骨200克。

做法:扁豆、薏米用锅炒至微黄,淮山、芡实、北芪、白术、排骨洗净,然后将全部材料放进煲内,加入清水,先用武火煮沸,再用文火煲2小时,加盐调味即可食用。

功效:健脾醒胃、祛湿抗疲劳,对于脾虚湿重、精神不振者尤宜。■

【来源:南方医科大学中西医结合医院,作者:彭康 主任医师】