▲梁乃津给病人看病。

梁乃津(1915-1998),广东南海人,1915年生,幼时熟读四书五经。13岁习中医,20岁开始独立行医。1933年,梁乃津以优异成绩考入上海中国医学院,1937年毕业后开业行医于沪。抗战开始后,梁乃津离开上海、辗转韶关、广州等地。1947年,梁受聘于广东中医药专科学校。解放后先后历任惠行善院内科医席、广州医协副主席、中医学会理事长。1953年任广东省中医院院长。1956年广州中医学院成立,任副教务长兼医经教研组主任。1963年任广东省中医药研究所所长、广东省中医学会理事长。1978年被评“广东省名老中医”称号,后成为广东省第一批博士生导师之一,内科学博士生导师,全国第六、第七届政协委员。金牌胃药“胃乃安”献方人。

最辉煌的杰作和最大的遗憾

胃乃安是名中医梁乃津一生最辉煌的杰作,他最大的遗憾是忽视了对儿子的教育。

提起“胃乃安”,很多老广州都会“哦”的一声,表情再明白不过了:谁人不知“胃乃安”呢?近20年来,广州乃至全国大街小巷的药店里,几乎都能找到这种胃药,而留下这传世名药的,就是人称“岐王再世”的广东省名老中医梁乃津。

梁乃津幼习儒学,6岁即能诵读《四书》、《五经》、《唐诗宋词》,10岁研习《古文观止》。由于天资过人,被开中医药铺的曾祖父相中,大约在梁乃津13岁的时候,开始教他中医。因常听曾祖父“良田千亩,不如薄技在身”、“不为良相,当为良医”的训导,加上幼年身处战乱年代,以及父亲体弱多病、英年早逝的背景,梁乃津自小就坚定了学医之路。

在广州中医学界,梁乃津是德高望重之人,不仅因他30多岁就任职广东省人民医院院长等职,而是因为“他有真本事”,他的仁心仁术,他的学生黄穗平不无感慨地说“他一生都热爱临床”,爱到什么程度?80多岁了,还一上午看40多个病人,为不忍让病人久等,有一次竟“忙得没时间上厕所,尿库子上了”。

回忆起老师,黄穗平说,“他跟家人相处时间不多,他曾跟我说,他最大的遗憾就是忽视了对儿子的教育,使医术在家里后继无人”。

梁乃津唯一的儿子梁赫然没有继承他的衣钵,梁赫然的妻子是广州某药厂退休工人,跟中医无关,梁赫然的女儿目前所学的专业也跟医学无缘。梁氏后人至今仍居住在梁乃津生前的老房子,日子过得并不宽裕。当记者采访梁赫然时,他对父亲几乎没留下多少记忆了,他目光凝滞,言语不多,但很用心很认真地保存着父亲留下的东西:如梁乃津亲笔书写的个人简介,梁乃津每次参加中国政协会议的出席证,此外,梁赫然还保留着一堆依然红得绚丽的荣誉证书和各类中药厂、专业媒体、研发中心聘请梁乃津担任顾问聘书。梁乃津50多年行医的荣誉和学术成就,似乎都凝结在这些物件里,而作为儿子的梁赫然所能做的,就是小心翼翼地保存。

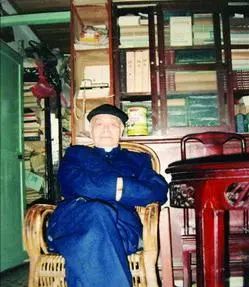

▲梁乃津在家中书柜前

家中书柜里,都是梁乃津的藏书,诸如《本草纲目》、《史记》、《汉书》、《辞源》、《三国演义》、《官场现形记》、《金陵春梦》、《斯巴达克思》……古今中外,百家争鸣,只是医学类的书并不多见,因为大部分医学书籍,梁赫然已捐给了广州中医药大学图书馆,这也许是梁赫然跟广东中医界关联最大的一件事。

天资聪颖、良好家教、勤勉好学、仁心仁术成,成就了一代名医梁乃津,但老天对梁乃津后代却颇为不公。儿子天生对许多事不感兴趣,一个对医学毫无兴趣的人,又怎能做事关人命的医生这一职业呢?从梁乃津收弟子“门槛”之高,就知道他不会让儿子学医了;而妻子去世得早,他所有时间都扑在工作上,可想而知,对于儿子的教育和培养,他几乎放弃了“治疗”。“岐王再世”,却无法拯救自己的儿子,这不能不说是人间的一大憾事。

幸喜的是,作为弟子的黄穗平,能继承老师的医德医术,九泉之下的一代名老中医也能稍感安慰了吧。

▲梁乃津从1983年就搬到书同巷宿舍,如今他的儿子一家仍然住在这里。(南方都市报记者:邹卫摄)

弟子记忆

【博学的梁乃津一生只带了两名弟子,这是广东中医界的遗憾。黄穗平,梁乃津弟子,现为广东省中医院消化内科主任,广州中医药大学第二临床医学院教授、博士生导师,中华中医药学会脾胃病分会副主任委员,广东省中医药学会消化病专业委员会主任委员。】

1、他总是替病人着想,尽量给病人省钱

记者:你什么时候成为梁乃津的学生的?

黄穗平:1986年,我在广东省中医药大学读研究生就开始跟梁老师了,一直到1995年。

记者:梁乃津给你最深的印象是什么?

黄穗平:太多了!他非常博学,他不仅读医学类的书,像哲学、历史、文学等各门类的书,他都看,记得有一次去他家,看到他家里到处都是书,他睡的床两边都堆满了书,可见他是一个学识广博的人,他经常跟我说要多读一些书,不仅是医学类的。

还有他总是替病人着想,尽量让病人用最少的钱把病治好,尽量给病人省钱,比如有的医生给病人开药,会多一些药,这些药完全没有必要,但也没有副作用,只是为了让病人多掏一些钱,但他从来不会这样,有时候,他给病人开一个星期的药都不超过100元。

记者:作为梁乃津的学生,他有哪些事让你感动过?

黄穗平:应该是他对工作的热爱,他一生都热爱临床。80多岁的时候,他还坚持出诊,一个上午就看40多个病人,有时候连续5个小时出诊连上厕所都没时间,有一次没办法竟尿了裤子,这是真事。

记者:真的连上厕所的时间都没有?

黄穗平:他是不忍让那些排队看病的人失望,因为有些病人都是慕名从很远的地方赶过来,又排很长时间的队,病人在他眼里比自己还重要。

记者:他担任广东省中医院院长期间,还有时间出诊吗?

黄穗平:他太爱医生这个职业了,虽然他有很多政治头衔,比如院长啦,全国政协委员啦,但他更愿意当医生,即使当院长,事务繁忙,他还会坚持临床第一线,他在广东中医界的名气这么大,不是靠政绩,而是凭他的医术,凭他的真本事。

记者:他对政治应该没太多兴趣吧?

黄穗平:说实话,他学不会也很反感官场上吃吃喝喝、请客送礼那一套,还是那句话,他更愿意做一个医生,一辈子都贡献给了这个职业。

记者:听说梁乃津只带了两个学生?

黄穗平:是的,我和罗振华。罗振华是省中医院的内科副主任医师(现已退休)。我是他带的第一批学生,一来他对学生要求较高,不光有学医天分,还要内在各个方面修养素质都不错,门槛较高,他看得上的,才会带,呵呵,我应该说是挺幸运的。

记者:梁乃津后代中没人从医?

黄穗平:是啊,他只有一个儿子,是个普通工人,现在退休了,家里其他人也都跟中医无关。记得梁老师跟我说,因为工作,他忽略了对孩子的培养和教育,也没有太多的时间跟家人相处,这是他这一生中最大的遗憾。

记者:梁乃津对国内中医学界最大的贡献有哪些?

黄穗平:梁老师从医50多年,尤其善于治疗脾胃病,他治疗胃脘痛的验方与广州中药一厂合作研制成的“胃乃安胶囊”1991年获全国唯一中成药金奖,目前也是很多人都熟知的胃药。

在治疗脾胃病方面他形成了自己的理论,他认为“调肝理气是遣方的通用之法;活血化淤是遣方的要着之法;清热祛湿是遣方的变通之法;健脾和胃是遣方的固本之法;其他治法是遣方的辅助之法”这个理论指导治疗疑难脾胃病患者,效果很好。而且,他也是较早提倡中西医结合的老中医,他发表过《论中西医特质及中西医结合问题》、《以革命精神改革中医药》等论文20多篇,还写过《伤寒论概要》等3本著作。

后世访谈

▲梁乃津(右前)一家

【梁赫然,梁乃津的儿子,1944年生,现为广州某灯具厂退休工人,跟妻子仍住在省中医院位于书同巷的宿舍里。梁赫然至今保存着父亲用过的老家具、父亲留存下来的医书史籍以及父亲的各种荣誉证。梁赫然话不多,对父亲的印象似乎也少得可怜,而且对每一张老照片的时间和地点,梁赫然几乎都失去了记忆。】

记者:你是梁乃津唯一的儿子,他为什么没让你学医呢?

梁赫然:我本身对医学没兴趣,他看我没兴趣,也不想强迫我学。

记者:你女儿呢,她现在学的是什么专业?

梁赫然:她19岁了,学的也是跟医学无关的专业,目前在广州一所不出名的专科学校念书,每周会回来一次。

记者:还记得你父亲的一些故事吗?他留给你最深的印象是什么?

梁赫然:呵,他很少有时间跟我们在一起,想不起来了……他就是很忙,也很喜欢看书。

记者:你们家中有人生了病,是否都是让你父亲给看啊?

梁赫然:是的,反正我生病时,都是他看好的。还有,我的一些工友也会来找他看病,特别是肠胃类的病,他很在行,有个工友病得很严重,我父亲医了三次,就给医好了。

记者:你母亲从事什么职业?你父亲忙于工作,会不会无暇顾及家庭?

梁赫然:我母亲没有工作,就是家庭妇女,后来得了癌症,1976年就去世了。父亲忙于工作,很少有时间跟我们在一起。

记者:你们家目前没人继承你父亲的衣钵,你会不会觉得有些遗憾?

梁赫然:(望了望那一堆证件,沉默良久)很遗憾。

记者:这一柜子的书怎么打算呢?打算一代一代这样传下去吗?

梁赫然:打算。其实,我在1999年将父亲生前的大部分藏书捐献给了广州中医药大学图书馆,书用车装了一车厢,大概有好几千册,大都是医学类的书,广州中医药大学还给我颁发了荣誉证书。

▲梁乃津留下的各种书籍

寻访侧记

1、一切都在与时俱进,梁家却停留在20年前

寻访梁乃津后人颇费周折。

跟随梁乃津多年的弟子黄穗平和罗振华,只知梁乃津的儿子和儿媳住在书同巷,却想不起他儿子的名字。山穷水尽之际,记者辗转找到了书同巷现所属的祝寿巷居委会,居委会有档案,其子叫梁赫然(一听就知道其父必是文化人),依然还住在1983年省中医院分给梁乃津的宿舍里。

▲梁赫然至今保留着梁乃津的各种荣誉证书

梁赫然珍藏着几大本老影集,有梁乃津跟太太和儿子媳妇的黑白合影,有梁乃津搂着孙女的天伦之乐,也有他出席会议发表讲话以及给病人看病的照片。

从老照片来看,这个家庭似乎20多年一直没变,家具还是梁乃津置下的老家具,镶着大理石的红木餐桌和沙发,还有塞满了书和杂物的书柜,明显带着上世纪80年代印痕的《松龄鹤寿》挂画,镜框油漆已剥落,梁赫然说,这是别人送给父亲的,一直挂着,从没取下过。家具没变,陈设没变,只是屋子里因杂物、旧报纸或废旧家电的堆积,显得拥挤、陈旧。

屋外的一切都在与时俱进,这个家仍然停留于20多年前,显然这并非是为了缅怀父亲。梁赫然夫妇同为退休工人,从目前的经济状况来看,改善这个家,看起来有些难度。

除了一堆旧物件和那间老房子,“再世岐王”梁乃津到底给后代留下了什么呢?冷风从窗户里灌进来,一声叹息。

家族逸事

1、生来注定当医生的命

1915年1月18日,梁乃津在广东南海县一户普通人家呱呱坠地,从诞生的这一天起,他似乎就背负了不平凡的使命。说也奇怪,父亲在他面前摆满了医、史、文、哲等各类书籍,他的小手就是紧紧握住医书不放,这似乎暗示了了他从医的命运,后来,梁乃津果然成了一代名医。

2、梁乃津与胃乃安

“胃乃安胶囊”这个名字的由来,还有一个有趣的解读。据说最初的名字叫“胃安胶囊”,有一次一位患者给梁乃津送来一块匾表示感谢,上联是“回春妙手仁心仁术梁乃津”,但却缺少下联。正好广州中药一厂(现为广州中一药业)的一位科研人员在场,当时刚协助梁乃津研制成功了“胃安胶囊”,见到此上联,一时诗兴大发,随口吟道:“金牌胃药名厂名方胃乃安”。大家一听,都觉得“胃乃安”对应“梁乃津”十分工整,且琅琅上口,容易记忆,不禁纷纷叫好。后来,这位科研人员受了启发,回厂后正式将“胃安胶囊”改名为“胃乃安胶囊”。

3、开药方前先试吃药

梁乃津喜欢“事必躬亲”,常教导学生“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。对于自己开出的药方,用了哪些药,他竟然都亲自试吃过。有一次,一位学生不解地问他:“老师,你为什么要每副药自己都要亲自试吃呢?难道药味有特别效果吗?”梁乃津微微一笑,讲了一个故事。他说自己年轻时,开药只考虑对症下药就好,从来不理会药的味道。有一次,一位40多岁的中年男子怒气冲冲地闯到他的诊台前,“啪”的一声把三大袋中药摔到了他面前,“这些药我不吃了,留给你自己吃吧!”中年男子很恼怒。梁乃津发现这是自己昨天开出的药方,这个病人当时上焦实热、内有积滞,于是开了“大黄黄连泻心汤”,自己一试吃,才发现药味苦不堪言,难以下咽。后来,他养成了药方自己先试吃的习惯,但凡经他开出的药,他都清楚药的气味秉性。总是会耐心地嘱咐病人“这个药比较苦,要加一点蜜汁”、“这个药比较涩,服用前含一粒乌梅”,不仅考虑药效,还考虑口感。

4、妙手回春拯救中医

梁乃津一生治病救人,医治了无数疑难杂症,但有一次他的妙手回春,却为推动整个中医的发展起到了关键作用。

上世纪二三十年代,南京国民政府扬言要取消中医,余云岫首先发难,提出取消中医议案,南京国民政府拟正式决议。中医生存,岌岌可危。消息传出,举国大哗。当时某要员只相信西医,大有非取消中医不可之势,刚好该要员有一个亲戚患了肠胃病,遍请西医,疗效都不好,且有越来越严重的势头,有人建议请梁乃津会诊,该要员无奈,同意试试,开写处方时,梁乃津说:“安心服药,一诊可愈,不必复诊”。

病危至此,一诊可愈?众人皆疑,据此处方仅服数剂,果如梁乃津所言,该要员这才相信中医之灵验,题字送匾《岐王再世》(中医亦称岐黄之术,岐王是传说中医术最高者),自此再不提取消中医之辞了。梁乃津自此声名远播。

【来源:摘编自《岭南中医世家》,南方日报出版社2016年10月出版,南方都市报著,主编:宋金绪】